Evoluzione della Metodologia ERPA

La generazione di alternative localizzative

L’idea alla base del metodo che applica gli ERPA è quella di individuare i "corridoi" selezionando un percorso che tenda ad evitare l’attraversamento di territori di pregio ambientale, paesaggistico e/o culturale, privilegiando per quanto possibile aree ad elevata attrazione per la realizzazione dell’intervento, e non si discosti eccessivamente dal percorso più breve che congiunge le due stazioni di origine e destinazione.

La selezione dei corridoi (ipotesi localizzative) avviene in modo semi-automatico, attraverso una procedura GIS. La scelta dell’approccio semi-automatico consente di applicare procedure e criteri condivisi a livello di Tavolo VAS nazionale, lasciando, nello stesso tempo, un margine di discrezionalità e adattabilità al contesto, che rende più flessibile il meccanismo di generazione dei corridoi. Non si ricorre però a procedure completamente automatiche, dato che varie fasi richiedono un attento controllo delle ipotesi e dei parametri utilizzati, per verificare sul campo, attraverso sopralluoghi congiunti con le competenti Amministrazioni territoriali, che non siano stati trascurati aspetti significativi del territorio in esame.

Il metodo è applicabile in tutte le situazioni in cui siano disponibili strati cartografici vettoriali a scala opportuna per il livello di analisi dei corridoi (preferibilmente almeno 1:50.000), che consentano di mappare tutti i criteri ERPA sull’intero territorio da esaminare.

Criteri ERPA

E1 - Vincoli normativi di esclusione assoluta

- Aeroporti

- Aree militari

- Aree oggetto di tutela integrale nei Piani Paesaggistici non derogabile per la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali

E2 - Vincoli di esclusione stabiliti mediante accordo, in quanto la normativa non ne esclude l’utilizzo per impianti elettrici

- Urbanizzato continuo

- Beni culturali DLgs 42/2004:

- art. 10 e aree soggette a vincolo indiretto (art. 45):

- comma 1 (beni per i quali non è stata attivata la procedura di cui all’art. 12 - verifica di interesse culturale)

- comma 3 (beni con dichiarazione di interesse, compresi quelli elencati al comma 1 per i quali è stata attivata la procedura di cui all’art. 12 - verifica di interesse culturale - con esito positivo, elencati nel sito: www.benitutelati.it)

- art. 11 puntuali:

- comma 1, lett. c) (aree pubbliche), lett. e) (architettura contemporanea), lett. i) (vestigia Grande Guerra)

- art. 94 (Convenzione UNESCO Patrimonio culturale subacqueo recepita con legge n. 157/2009) esteso alle ZPE (art. 2, legge 61/2006)

- art. 10 e aree soggette a vincolo indiretto (art. 45):

- Patrimonio mondiale Unesco:

- siti Unesco puntuali: core zone

- siti Unesco areali (costituiti da beni puntuali): core zone

- Beni paesaggistici DLgs 42/2004:

- art. 136, comma 1, lett. a), b) e c) (compresi quelli imposti dai PPR ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c)

- art. 142, comma 1, lett. “e” (ghiacciai), lett. “i” (zone umide-Ramsar) e lett. “l” (vulcani)

- Aree oggetto di tutela integrale nei Piani Paesaggistici derogabile per la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali

R1 - Aree da prendere in considerazione solo in assenza di alternative

- Urbanizzato discontinuo

- Patrimonio Unesco:

- siti Unesco puntuali: buffer zone

- siti Unesco areali (costituiti da beni puntuali): core zone e buffer zone

- siti UNESCO areali (non costituiti da beni puntuali): core zone e buffer zone

- Beni paesaggistici DLgs 42/2004:

- art. 136, comma 1, lett. D) (panorami e belvedere) (compresi quelli imposti dai PPR ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c)

- art. 142, comma 1, lett. a), b), c) (territori costieri e contermini fiumi e laghi), lett. m) (aree di interesse archeologico), lett. f) (parchi, riserve...) (escluse fasce di protezione esterna), lett. g) (foreste, boschi,...)

- SIC, ZPS

- Aree marine protette

- Aree idonee solo per il sorvolo:

- Frane attive

- Aree a pericolosità molto elevata ed elevata di frana, valanga o inondazione (PAI)

R2 - Attenzione stabilita da accordo con riferimento alle aree protette

- IBA

- Rete Ecologica

- Aree a pericolosità media e bassa di frana, valanga o inondazione (PAI)

- Art. 142, comma 1, lett. “f” (solo le fasce di protezione esterna dei parchi)

R3 - Aree da prendere in considerazione solo in assenza di alternative o in presenza di sole alternative a minore compatibilità ambientale

- Beni paesaggistici DLgs 42/2004:

- Art.142, comma 1, lett. “d” (montagne oltre 1.600 mt e catena alpina oltre 1.200 mt) e lett. “h” (usi civici)

- “Ulteriori contesti” (art. 143, comma 1, lett. e): aree riconosciute di interesse paesaggistico dai piani paesaggistici regionali

- Zone DOC (Denominazione di origine controllata)

- Zone DOCG (Denominazione di origine controllata e garantita)

R3 - Aree da prendere in considerazione prevedendo particolari opere di mitigazione paesaggistica

- Art. 143 comma 1 lett. g) (zone di riqualificazione paesaggistica)

A1 - Aree a migliore compatibilità paesaggistica in quanto favoriscono l’assorbimento visivo

- Quinte morfologiche e/o vegetazionali

- Versanti esposti a Nord se non ricadenti in altri criteri

A2 - Aree preferenziali, previa verifica del rispetto della capacità di carico del territorio

- Corridoi autostradali

- Corridoi elettrici

- Corridoi infrastrutturali

(da Rapporto Ambientale del Piano di Sviluppo 2012, § 5.1)

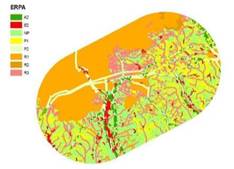

LEGENDA

(E) Esclusione: aree nelle quali ogni realizzazione è preclusa; comprende sia le aree riconosciute dalla normativa come aree ad esclusione assoluta (E1), quali aeroporti e zone militari, sia le aree non direttamente escluse dalla normativa (E2), che vengono vincolate tramite accordi di merito stabiliti fra Terna e gli Enti coinvolti, quali le aree di urbanizzato continuo.

(R) Repulsione: aree che è preferibile non siano interessate da interventi, se non in assenza di alternative, o in presenza di sole alternative a minore compatibilità ambientale, comunque nel rispetto del quadro prescrittivo concordato; comprende:

- Aree che possono essere prese in considerazione solo in assenza di alternative (R1);

- Aree interessate da accordi di merito con riferimento alle aree protette (R2);

- Aree da prendere in considerazione solo se non esistono alternative a maggiore compatibilità ambientale (R3).

(P) Problematicità: aree per le quali risultano necessari approfondimenti, in quanto l’attribuzione alle diverse classi stabilite a livello nazionale risulta problematica, perché non contempla specificità regionali o locali; si rende pertanto necessaria un’ulteriore analisi territoriale, supportata da un’oggettiva motivazione documentata dagli Enti coinvolti; il risultato di tale analisi permetterà di assegnare le aree ad uno dei criteri funzionali R o A; a differenza degli altri criteri, questo si caratterizza per la necessità di approfondimenti e per l’assenza di un meccanismo automatico di valutazione a priori; si precisa, infatti, la natura propria di tale categoria (P), completamente diversa dalle altre (E, R, A), in quanto appositamente istituita per accogliere idealmente e temporaneamente eventuali peculiarità territoriali regionali, al fine di poter effettuare gli opportuni approfondimenti, funzionali a consentirne la successiva collocazione nelle categorie di Repulsione o di Attrazione; la categoria P, quindi, è una categoria “concettuale” di lavoro e non di definitiva collocazione delle tipologie ambientali, territoriali, naturalistiche, paesaggistiche e culturali: per tale motivo non viene indicata nella tabella sopra riportata, perché sarebbe completamente vuota.

(A) Attrazione: aree da privilegiare quando possibile, previa verifica della capacità di carico del territorio; comprende aree a buona compatibilità paesaggistica (A1) e aree già infrastrutturale (A2), più adatte alla realizzazione dell’opera, nel rispetto della capacità di carico del territorio.

Le aree che non ricadono in alcuna delle categorie sopra indicate, vengono considerate non pregiudiziali (NP), intendendo che non presentano forti controindicazioni, né particolari attrazioni: è il caso, ad esempio, delle aree agricole a seminativo semplice.

I corridoi individuati, anche usando dati a scala opportuna, devono essere considerati solo come punto di partenza per l’indagine: andranno necessariamente validati con ulteriori informazioni (es. lettura del territorio con ortofoto) e tramite sopralluoghi congiunti con gli Enti Locali interessati.

Il processo di generazione

Il processo di generazione delle alternative (corridoi), peraltro, non si esaurisce necessariamente con questa operazione, dal momento che nella successiva valutazione dei corridoi potrebbero emergere elementi tali da rendere necessario un aggiornamento delle alternative individuate. È auspicabile, almeno per la valutazione, riuscire ad avvalersi sempre di dati a scala adeguata (almeno 1:50.000); in particolare, è utile disporre delle cartografie vettoriali dell’edificato in scala 1:10.000.

In generale, sono previste le seguenti cinque fasi:

- Si discretizza il territorio in celle regolari tramite una griglia di passo 30 metri (da rappresentazione vettoriale a rappresentazione raster) e a ciascuna cella si attribuisce un costo ambientale di attraversamento da parte di un nuovo elettrodotto, basato sui criteri ERPA che vi si sovrappongono. Si considerano non ammissibili le celle di Esclusione;

- Si calcola per ogni cella il percorso a costo minimo che unisce due nodi elettrici A e B da collegare, passante per la cella stessa, prima in un verso (A-B) e poi nell’altro (B-A);

- Si sommano i costi così ottenuti e ad ogni cella si associa un punteggio che corrisponde al costo minimo del percorso che la attraversa;

- Per delimitare i corridoi, si possono estrarre automaticamente le celle caratterizzate da un punteggio compreso fra il minimo e il minimo incrementato di una idonea percentuale; l’insieme di tali celle, una volta convertito in formato poligonale, rappresenterà il corridoio da valutare;

- Per ottenere corridoi alternativi è possibile suddividere in classi il raster dei punteggi ed estrarre corridoi a punteggio via via crescente, oppure decidere di non considerare alcuni dei criteri come le attrazioni.

È evidente che questo metodo richiede anche alcune scelte soggettive, che devono essere motivate e documentate esaurientemente, per poter rendere facilmente ripercorribili le analisi e giungere ad un risultato condiviso.

Nella prima fase è già necessario operare delle scelte. In presenza di aree di Problematicità, è necessario procedere con gli approfondimenti richiesti, al fine di stabilire se nello specifico contesto si tratti effettivamente di aree critiche, da assimilare eventualmente a quelle di Repulsione, o viceversa a quelle di Attrazione. Anche la sovrapposizione di classificazioni diverse su una stessa area, indipendentemente dall’aggiornamento metodologico che in parte risolve e mitiga questo aspetto (vedi successivo paragrafo), può richiedere approfondimenti ulteriori.

Può essere utile, attraverso una discussione con gli Enti Locali interessati, valutare più nel dettaglio le reali caratteristiche del territorio in esame. Ad esempio, in presenza di un’area appartenente a un parco che comprenda una porzione di corridoio infrastrutturale, si tratterà di scegliere tra salvaguardare un’area che, pur presentando l’attrazione dovuta alle infrastrutture, ricade all’interno di criteri di protezione ambientale, oppure interessare un’area che, seppur di pregio ambientale, è tuttavia già infrastrutturata.

L’ultima fase prevede l’individuazione delle celle caratterizzate da un punteggio compreso tra il minimo e il minimo incrementato di una idonea percentuale, per ottenere corridoi di larghezza sufficiente a permettere, anche nei punti più stretti, il passaggio di almeno una "fascia di fattibilità" (200 m).

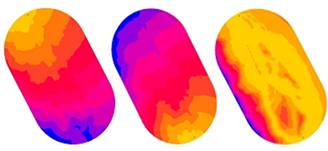

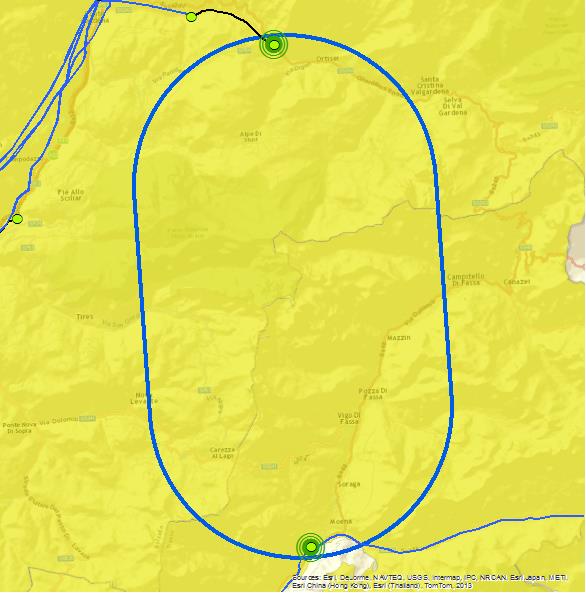

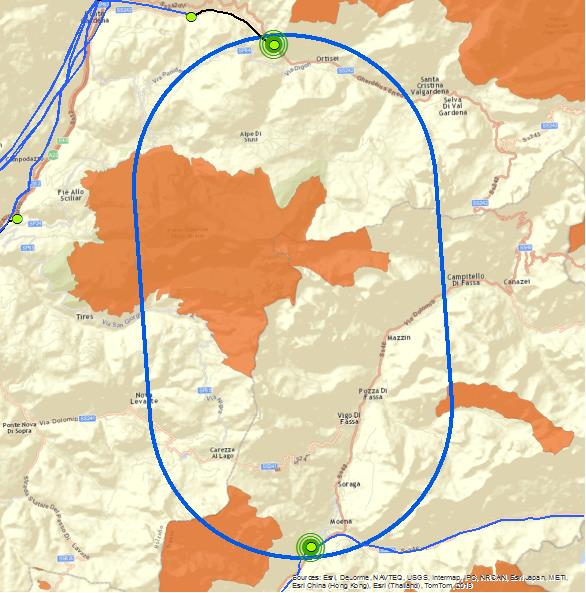

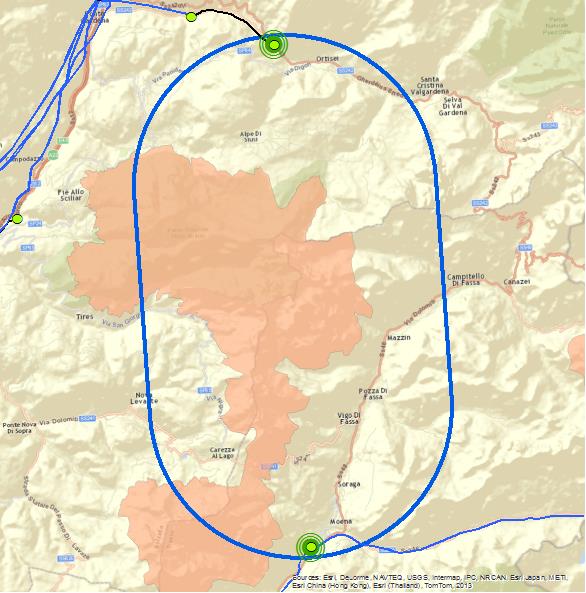

La scala di colori dal giallo al blu rappresenta classi di costo ambientale via via maggiori (per rendere più facilmente leggibile l’andamento delle classi di costo, uno stesso colore è associato a valori diversi nelle tre figure).

Per generare più corridoi alternativi è possibile ripetere il procedimento modificando alcuni parametri. Si può ad esempio suddividere il raster dei costi in classi di distanza percentuale dal minimo, si produrranno diversi corridoi precedentemente non evidenziati. Oppure, si potrebbe essere interessati a ripetere il procedimento variando l’attribuzione dei costi ambientali. Ad esempio, è possibile considerare diversamente le aree di attrazione A: si possono trattare come aree non pregiudiziali, per evitare di favorire la localizzazione in aree già fortemente infrastrutturate, oppure come aree di repulsione, nel caso si ipotizzi che i corridoi già infrastrutturati siano saturi (superamento della capacità di carico). Anche in questo passaggio è evidentemente fondamentale documentare e motivare tutte le premesse applicate.

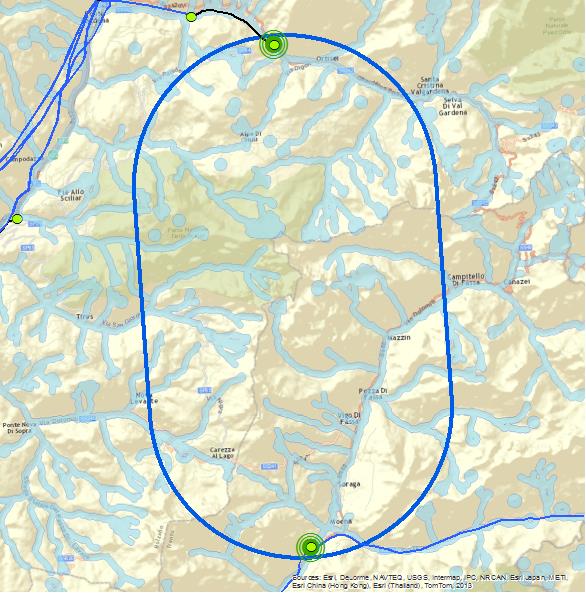

Le figure illustrano i passaggi principali dell’individuazione di corridoi alternativi in un caso ipotetico. In fase di concertazione, ognuno dei corridoi ricavati con questo metodo viene validato, verificando l’effettiva possibilità di individuare almeno una fascia di fattibilità al suo interno.

L’operazione più immediata può consistere nel calcolare un “Indice di percorribilità” utilizzando strati informativi di dettaglio adeguato (ad esempio edificato in scala 1:10.000, se disponibile). A partire dalla distribuzione delle aree di esclusione e dell’edificato discontinuo eventualmente presenti nel corridoio, adeguatamente ampliati della relativa fascia di rispetto CEM, la percorribilità del corridoio è verificata nel caso in cui sia possibile costruire almeno una fascia di fattibilità continua, di larghezza minima opportuna (60-100 m, in funzione della tensione), che congiunga gli estremi da collegare. L’indice di percorribilità esprime un criterio di ammissibilità dei corridoi individuati: se un corridoio risultasse non percorribile, dovrà essere automaticamente scartato. Al fine di evitare che eventuali imprecisioni della cartografia determinino un errore nella valutazione della percorribilità, a ulteriore verifica è possibile analizzare una ortofoto relativa al territorio in esame.

A seguito delle espresse osservazioni formulate dalla Commissione VAS del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e del confronto con il Ministero per i Beni e delle Attività Culturali (MiBAC), Terna ha operato degli aggiornamenti relativi all’approccio metodologico ERPA, che implementano la modalità di gestione della compresenza di diversi criteri sulla stessa area, come di seguito descritto.

L’aggiornamento della metodologia ERPA

Sulla base delle esperienze avute nell’applicazione della metodologia originale e per ottemperare ad alcune osservazioni formulate è stata elaborato un affinamento della procedura ERPA.

Va precisato che tutte le prescrizioni alla procedura ERPA originale (formulate dalla CTVIA-VAS nel parere di scoping n.411 del 17/12/2009, riprese dalle decisioni assunte dal gruppo di lavoro sui criteri ERPA nel verbale redatto dalla regione Piemonte prot. CTVA n.2191 del 07/07/2010 e nel parere motivato al PdS 2010 del 17/12/2010), riferite soprattutto al corretto inserimento degli strati informativi relativi ai dati ambientali nel criterio assegnato dallo specifico gruppo di lavoro, sono state già soddisfatte e vengono completate dal presente aggiornamento della metodologia ERPA.

Tale affinamento della procedura è stato implementato al fine di renderla idonea a percepire ed apprezzare il contributo di tutti gli strati ERPA (layer), eventualmente compresenti, che insistono nella medesima area di intervento e non solo di quello prevalente, come avveniva nella procedura ERPA prima dell’implementazione. La metodologia ERPA, che è stata implementata come procedura semi automatica in ambiente GIS, nella versione originale prevedeva inoltre che i costi ambientali fossero assegnati ad ogni categoria (da costo massimo-infinito a costo assente), in accordo alla tabella che segue.

Metodologia originale ERPA

| Categoria | Costo Ambientale |

|---|---|

| E1 | Infinito |

| E2 | Infinito |

| R1 | 100 |

| R2 | 70 |

| R3 | 50 |

| NP (Aree non pregiudiziali) | 10 |

| A1 | 1 |

| A2 | 0 |

La procedura prevedeva che ogni strato informativo (urbanizzato continuo, SIC, Parchi, etc.) venisse raggruppato per categoria ERPA di appartenenza (E1, E2, R1, R2, R3, NP, A1, A2) e che dalla sovrapposizione di più strati venisse estratto un nuovo strato o criterio con peso uniforme, pari a quello con costo ambientale più elevato, su tutta la superficie di sovrapposizione, indipendentemente dal numero e dalla entità degli strati appartenenti alla stessa o diversa categoria.

Detto in altre parole, i diversi criteri (E1, E2, R1, R2, R3, NP, A1, A2) venivano sovrapposti tra di loro e, in caso di sovrapposizione di più criteri, veniva assegnato il valore del criterio con peso (costo ambientale) più alto, a prescindere da numero e valore dei criteri sottostanti.

L’informazione relativa alla sovrapposizione di più criteri, veniva ripresa solamente a posteriori (post creazione corridoio), al fine di creare statistiche di tipo spaziale, effettuate sia a livello di criterio, sia a livello di singolo strato informativo ambientale.

Nella seconda parte della procedura ERPA (che si realizza in ambiente di analisi raster e che rimane invariata rispetto all’originaria formulazione), sulla base della mappa dei costi ambientali (superficie di costo) e sulla base della posizione del punto di arrivo e partenza dell’elettrodotto, vengono elaborate rispettivamente due superfici di costo di attraversamento dell’area in esame (distanza cumulativa pesata), la somma delle quali fornirà, per ogni cella, il costo ambientale complessivo per collegare le due stazioni di arrivo e partenza dell’elettrodotto.

Il corridoio viene così definito dall’area formata dalle celle con il costo cumulativo sotto una soglia limite.

Alla luce dei commenti emersi a partire dalla fase istruttoria della VAS del PdS 2010 e delle successive osservazioni formulate, Terna ha sviluppato un progetto di affinamento e implementazione della metodologia applicata, con i seguenti obiettivi:

- Tenere conto di effetti cumulativi dovuti alla compresenza di più vincoli/strati informativi di base appartenenti alla stessa categoria ERPA;

- Risolvere l’effetto di omogeneizzazione della superficie di costo, dovuto all’accorpamento dei vincoli in un singolo criterio, seppure maggiormente repulsivo;

- Modificare la regola di aggregazione dei criteri, facendo si che il calcolo della superficie di costo tenga conto del contributo dei criteri di ciascuna categoria secondo il loro peso relativo.

La procedura ERPA è stata pertanto migliorata applicando le seguenti modifiche:

- Nell’unione dei vincoli da cui deriva ogni singolo criterio di repulsione (R1, R2, R3), deve essere conteggiato il numero di layer diversi che eventualmente si sovrappongono (effetto cumulativo); ogni criterio non ha, quindi, peso uniforme per tutta la sua estensione, ma variabile in funzione del numero di vincoli dello stesso criterio che si sovrappongono;

- Ogni strato informativo deve essere, in ogni caso, unito a formare un vincolo omogeneo (es. urbanizzati da più fonti costituiscono lo stesso vincolo e non vanno conteggiati più volte);

- Nel caso di sovrapposizione di più criteri in una cella raster, il peso risultante non è quello più elevato, ma la somma dei pesi di ogni criterio (proporzionalità tra i vincoli);

- Per ogni layer diverso, aggiuntivo, il valore viene incrementato di una percentuale predefinita con un vincolo di variabilità caratteristico, che potrà quindi oscillare tra un valore minimo (presenza di un solo layer) e uno massimo;

- Valori e incrementi vengono assegnati in modo da non consentire mai che la sovrapposizione massima teorica di layer di peso inferiore possa pesare di più anche di un solo layer di peso superiore, in modo da garantire sempre e comunque la validità della suddivisione principale (coerenza delle categorie; ad esempio nR2 + mR3 deve essere sempre minore di R1min).

L’affinamento della procedura, introducendo i due presupposti che consentono di considerare il numero di vincoli che si sovrappongono in un criterio e di sommare in maniera pesata i criteri per il calcolo dei costi cumulativi, permette di ottenere un corridoio che è funzione di tutti i criteri compresenti, grazie all’inclusione nell’elaborazione dei vincoli di peso minore, che in caso di sovrapposizione non venivano in precedenza valutati.

L’evoluzione della metodologia ERPA nel dettaglio

La metodologia di localizzazione ERPA, così come aggiornata secondo quanto detto nei precedenti paragrafi, si basa sul principio che il valore della superficie di costo, in una determinata cella, venga calcolato considerando e sommando in modo pesato:

- Il numero di strati cartografici di diversa natura che si combinano nello stesso criterio (Es. R1);

- Numero e tipologia dei diversi criteri che si sovrappongono;

- Secondo un principio che introduce gli effetti cumulativi determinati dalla compresenza di più fattori.

La metodologia applicata in precedenza, infatti, prescindeva dal numero di layer sovrapposti e la cella otteneva il valore corrispondente a quello del criterio di peso più alto (costo maggiore di attraversamento) tra quelli combinati.

Nella metodologia implementata, invece, ogni cella raster dell’area di intervento analizzata con gli strumenti GIS deve assumere un costo di attraversamento maggiore se vi si sovrappongono più layer appartenenti, ad esempio, al criterio R1, assieme ad altri layer di tipo R2. Tutte le fasi di aggregazione che vanno a produrre la superficie finale di costo devono, quindi, avvenire secondo cicli di calcolo consecutivi, effettuati in ambiente raster per ciascun criterio ERPA, in modo da misurare gli effetti cumulativi.

Per quanto riguarda le repulsioni R, ogni layer diverso, aggiuntivo, incrementa il valore di una percentuale predefinita, con un vincolo di variabilità caratteristico che parte da un valore base, corrispondente alla presenza di un solo layer. L’incremento dato da ogni layer aggiuntivo in una cella, inoltre, deve avvenire in funzione dell’ordine di sovrapposizione dei criteri R1,R2,R3.

Si consideri che ogni ulteriore sovrapposizione, a prescindere dal criterio, produce un incremento (fissato al 50%) rispetto alla posizione successiva, come nella tabella che segue.

Metodologia originale ERPA

| Criterio | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Livello 4 | Livello 5 | Livello 6 | Livello 7 | Livello n | Limite per n → ∞ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| R1 | 100 | 50 | 25 | 12.5 | 6.3 | 3.1 | 1.6 | ... | 200 |

| R2 | 40 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | ... | 80 |

| R3 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | ... | 40 |

Se ho una sovrapposizione nella stessa posizione (cella) di n layer R1, per essi si sommeranno i valori presenti nelle prime n posizioni, se a questi si aggiungono m layer R2, per essi si sommeranno i valori presenti nelle successive m posizioni. Valori e incrementi sono stati assegnati in modo da non consentire mai che la sovrapposizione massima teorica di layer di peso inferiore possa pesare di più, anche di un solo layer di peso superiore.

Nella procedura implementata la tabella dei pesi (costi ambientali) viene modificata come di seguito, variando i pesi di ogni criterio e introducendo i relativi incrementi, (dove applicabili) e valori negativi per i criteri attrattori.

| Categoria ERPA | Costo Ambientale | Incremento |

|---|---|---|

| E1 | Infinito | - |

| E2 | Infinito | - |

| R1 | 100 | 0.5 |

| R2 | 40 | 0.5 |

| R3 | 20 | 0.5 |

| NP (Aree non pregiudiziali) | 10 | - |

| A1 | -9 | 0 |

| A2 | -8 | 0 |

Nella nuova metodologia rimane pertanto inalterato il principio di esclusione per gli E1 ed E2, che preclude le celle, interessate da layer classificati secondo tali criteri, da ogni eventuale localizzazione infrastrutturale.

Le attrazioni A1 e A2, invece, assumono valori detrattivi e non possono essere sommate tra di loro: in caso di sovrapposizione tra layer attrattivi, viene considerato il valore dell’attrazione massima (valore minore, A1) che si somma ad eventuali valori repulsivi o al valore non pregiudiziale (10). Le attrazioni, dunque, non si cumulano ma, assumendo valore negativo, riducono di un valore costante e quindi in modo inversamente proporzionale al pregio delle aree attraversate, il peso dei criteri compresenti. Questo consente di individuare, ad esempio, nell’ambito di ampie aree repulsive, i percorsi preferenziali costituiti da corridoi infrastrutturali, altrimenti celati.

La nuova superficie di costo, sulla quale poi vengono effettuate le analisi di cost weighted distance per derivare il corridoio ottimale, si ottiene dunque:

- Determinando per ogni cella la somma pesata nei singoli criteri e tra i diversi criteri R;

- Applicando il valore non pregiudiziale alle aree non coperte da criteri R;

- Sommando alla superficie risultante il valore delle attrazioni predominanti (sottraendo quindi 8 o 9 dalle celle interessate);

- Escludendo dalla superficie finale tutte le aree di esclusione.

La nuova superficie di costo è quindi formata da un numero maggiore di valori, non univocamente corrispondenti ai valori base dei criteri prevalenti, come avveniva nella metodologia sinora applicata.

Come già evidenziato, il procedimento originario rimane invariato nella seconda parte della procedura ERPA, nella quale, sulla base della mappa dei costi ambientali appena calcolata e sulla base della posizione del punto di partenza e arrivo dell’elettrodotto, vengono elaborate due superfici di costo cumulativo di attraversamento dell’area in esame, la somma delle quali fornirà, per ogni cella, il costo ambientale complessivo per collegare le due stazioni.

Il corridoio più stretto, che può essere della larghezza minima corrispondente alla cella (30m), viene così definito dall’area formata dalle celle con il costo cumulativo di attraversamento minimo.

Per ottenere un corridoio sufficientemente ampio, d’altro canto, basta considerare un costo di attraversamento maggiore di una certa percentuale, rispetto al costo minimo (ad esempio del 5% o del 10%).

La metodologia ERPA quindi, dati due estremi da congiungere, definita un’area di studio ed integrati i dati ambientali, paesaggistici e culturali aggiornati e assegnati ai diversi criteri, consente di trovare sempre il corridoio che:

- Non attraversa mai le aree di esclusione E;

- Interferisce complessivamente di meno con le aree di pregio R;

- Cerca di rimanere lungo il percorso di corridoi infrastrutturali esistenti (A).

In conclusione, si evidenzia che non è stata elaborata una procedura ERPA alternativa, bensì è stato elaborato un affinamento della medesima procedura, che è stato sviluppato proprio per ottemperare alle osservazioni formulate sulla procedura stessa, al fine di renderla idonea a percepire ed apprezzare il contributo di tutti gli strati ERPA, eventualmente compresenti, che insistono nella medesima area di intervento e non solo di quello prevalente, come avveniva nella procedura ERPA originale.

Esemplificazioni cartografiche sull’applicazione della metodologia ERPA

In risposta alle osservazioni formulate, nel presente paragrafo si procede anche con alcune esemplificazioni cartografiche che dimostrano i vantaggi derivanti dall'applicazione della procedura ERPA affinata, rispetto alla procedura ERPA precedentemente utilizzata.

L’esempio di seguito riportato consente di verificare, mediante l’applicazione della metodologia di localizzazione ERPA ad un ipotetico intervento di realizzazione di un elettrodotto aereo, i vantaggi dell’applicazione della procedura affinata, rispetto alla formulazione originale e perciò anche l’ottemperanza alle osservazioni fatte sulla metodologia stessa.

I dettagli relativi all’affinamento della metodologia di localizzazione ERPA sono stati ampiamente descritti nel paragrafo precedente, mentre in questo si fornisce evidenza, mediante rappresentazioni cartografiche e statistiche, della reale efficacia dei miglioramenti apportati.

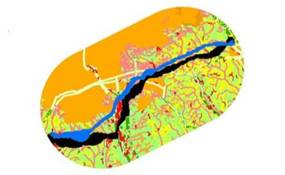

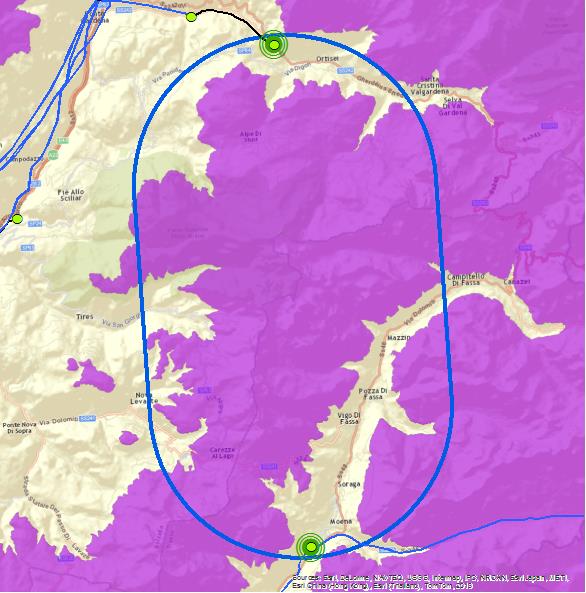

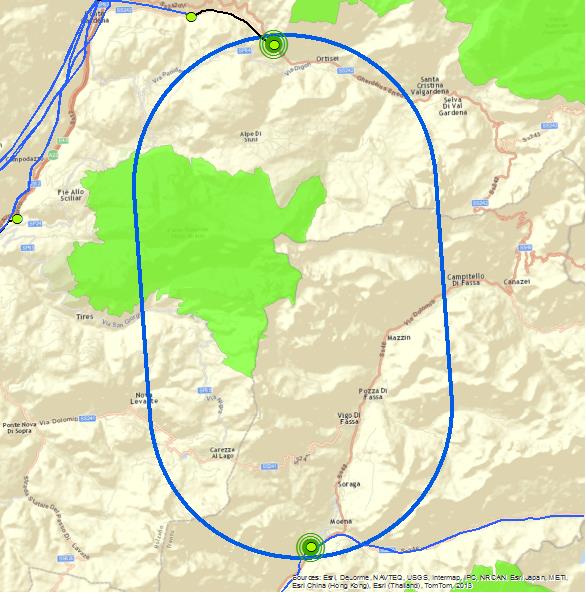

L’ipotetica area di intervento, elaborata usando come estremi due stazioni elettriche esistenti, ma assolutamente non basata su una concreta ipotesi di realizzazione, è stata volutamente scelta in una zona eccezionalmente critica, sulla base della compresenza di diversi criteri di repulsione che si sovrappongono per gran parte dell’area di intervento, come illustrato nelle figure che seguono.

L’area di studio, generata con il metodo standard tra le due stazioni ipoteticamente da congiungere e distanti tra loro circa 23 km, ha una superficie di 305 Km quadrati. Le statistiche prodotte sulla presenza di criteri classificati secondo il metodo ERPA sono illustrate dalla tabella che segue.

| Nome layer | Area (Kmq) | Area (%) |

|---|---|---|

| E2 Beniculturali art. 10c.3 | 3.27 | 1.1% |

| E2 Urbanizzato continuo | 0.43 | 0.1% |

| E2 Vincolo Paesaggistico art. 136c. 1 lett. a, b, ce art. 134c.1 lett. c | 0.27 | 0.1% |

| R1 Galasso art. 142 lett. a, b, c (fasce di rispetto) | 75.93 | 24.8% |

| R1 Galasso art. 142 lett. f (parchi) | 56.38 | 18.4% |

| R1 Galasso art.142 lett. f (riserve) | 0.03 | 0.0% |

| R1 Galasso art. 142 lett. g (boschi) | 157.79 | 51.6% |

| R1 PAI - frane | 19.78 | 6.5% |

| R1 SIC | 70.78 | 23.1% |

| R1 UNESCO | 102.52 | 33.5% |

| R1 Urbanizzato discontinuo | 5.82 | 1.9% |

| R1 Vincolo Paesaggistico art. 136c. 1 lett. d e art. 134c. 1 lett. c | 304.61 | 99.6% |

| R1 ZPS | 55.99 | 18.3% |

| R3 Galasso art. 142 lett. d (montagne) | 223.55 | 73.1% |

| R3 Vincolo Paesaggistico 143c.1 lett. e (aree di interesse paesaggistico) | 105.02 | 34.3% |

| A1 Assorbimento visivo | 194.71 | 63.7% |

| A2 Corridoi infrastrutturali | 1.30 | 0.4% |

| Area totale di intervento | 305.74 |

A causa della sovrapposizione, nella zona di studio, di aree fortemente critiche (Parco, SIC, ZPS, Sito UNESCO, vincoli Galasso), l’area occupata da zone di repulsione R è pari al 385% dell’area complessiva. Le sole zone R1, relative al D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, coprono da sole l’intera area di studio (99.6%).

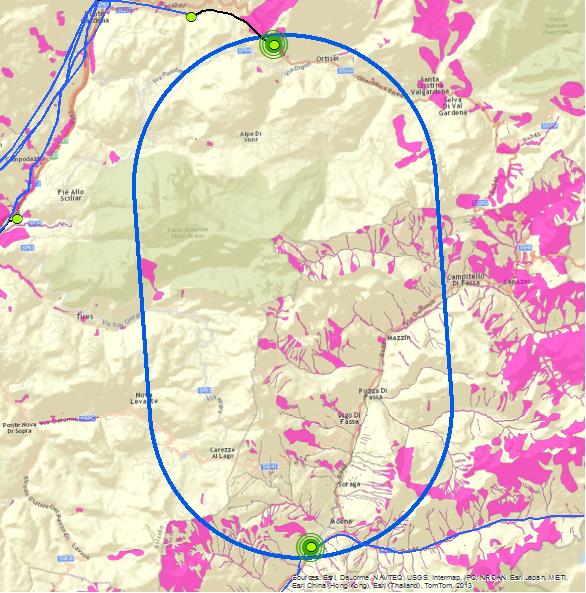

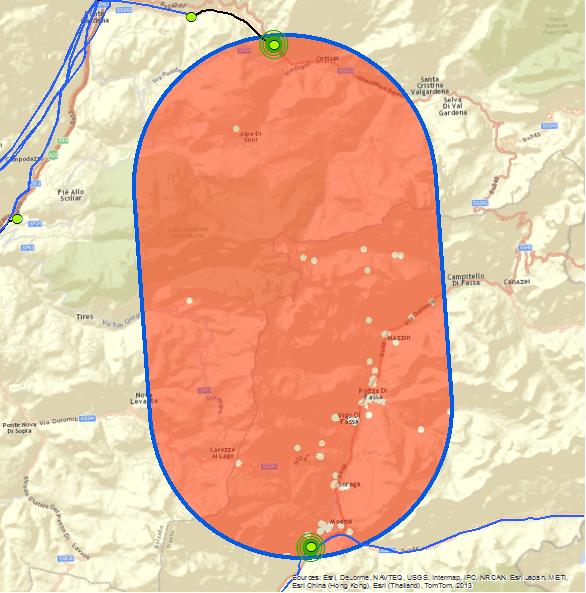

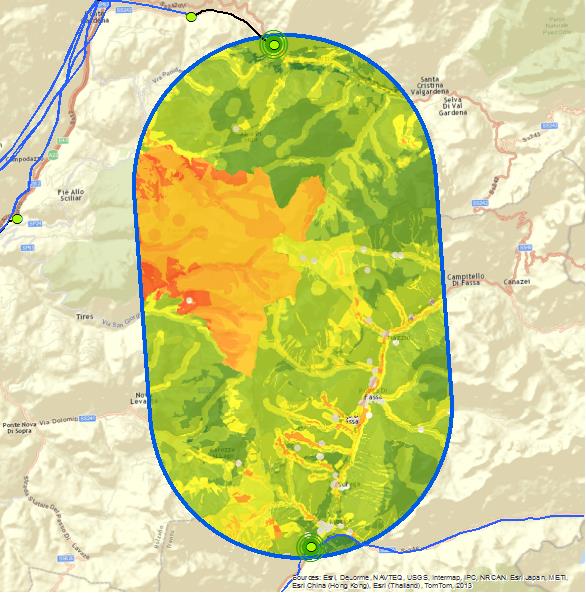

Le superfici di costo calcolate con la metodologia originale ERPA (a) e a seguito dell'affinamento (b)

In questo caso l’esempio affronta una situazione estrema, scelta proprio a fini dimostrativi. A causa delle notevoli sovrapposizioni e della copertura dell’intera area di studio, infatti, la superficie di costo prodotta con il metodo originale risulta estremamente uniforme. Si evidenziano poche classi di costo, a causa del fatto che, in ogni punto, la superficie risultante è data dal valore più elevato di repulsione, trascurando tipo e numero di layer compresenti, di pari o inferiore criterio. La classe di costo più elevata va a coprire più del 90% della superficie totale, mentre risultano evidenti le sole zone di esclusione.

La metodologia affinata, invece, effettuando la somma pesata di tutti i layer in un criterio (tutti gli R1) e di tutti i criteri compresenti (gli R1 e gli R3 in questo caso), produce una superficie molto articolata, ovviando al problema sopra evidenziato e caratterizzando, in maniera più dettagliata, la complessità e la criticità del territorio in esame.

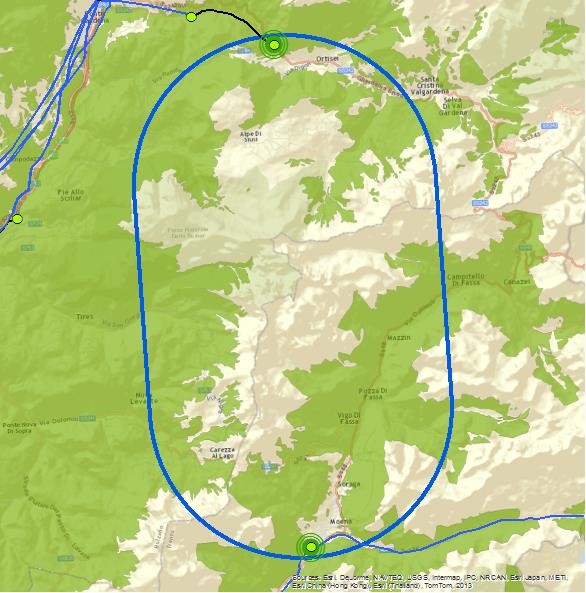

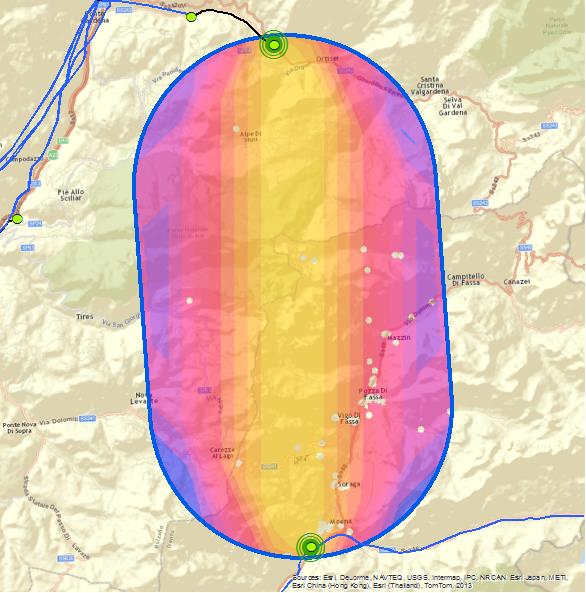

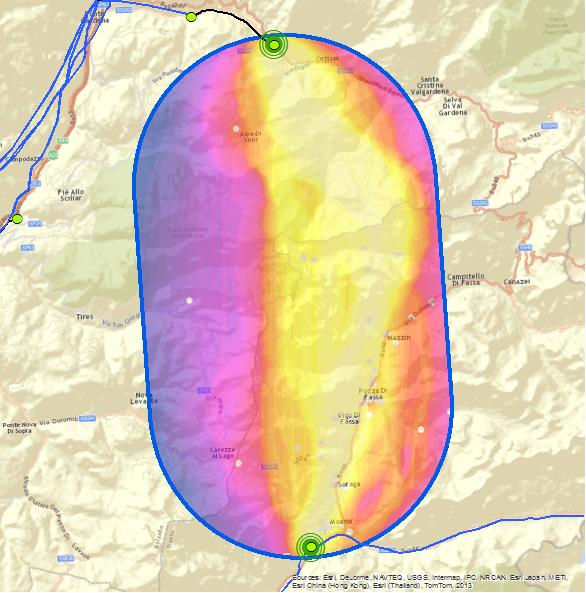

Nella elaborazione delle superfici di costo di attraversamento, la differenza tra le metodologie risulta, se possibile, ancora più evidente. La superficie di costo di attraversamento si costrusice assegnando ad ogni cella di analisi la minima distanza cumulativa, pesata sulla superficie di costo, dalla stazione di partenza. Passare su superfici a costo ambientale maggiore cumulerà costi maggiori, per cui lo strumento di analisi eviterà assolutamente le zone di esclusione (costo infinito) e cercherà di evitare le zone a costo elevato, per passare su quelle di minor pregio o non pregiudiziali. Tale processo viene effettuato separatamente per le due stazioni da congiungere e le due superfici vengono sommate. Ogni cella viene così a contenere il costo totale per raggiungere entrambe le stazioni e l’insieme delle celle con i valori più bassi delimiterà, più o meno ampiamente in funzione di una soglia definita di volta in volta (consentendo ad esempio un costo di attraversamento del 5% o del 10% maggiore del costo minimo assoluto), il corridoio preferenziale per la realizzazione dell’opera.

Le superfici di costo di attraversamento calcolate con la metodologia originale ERPA (a) e a seguito dell'affinamento (b)

La elaborazione della superficie legata al costo di attraversamento per congiungere le due stazioni è dunque molto diversa nei due casi, evidenziando un gradiente più rettilineo nel caso della versione originale della metodologia, molto articolato nel caso della versione aggiornata. È evidente che, sebbene la metodologia ERPA originale produca valori elevati di costo, l’omogeneità della superficie di costo nell’area di intervento induce lo strumento di analisi a seguire una traiettoria per lo più rettilinea, perchè legata alla unica componente discriminante che è la minima distanza.

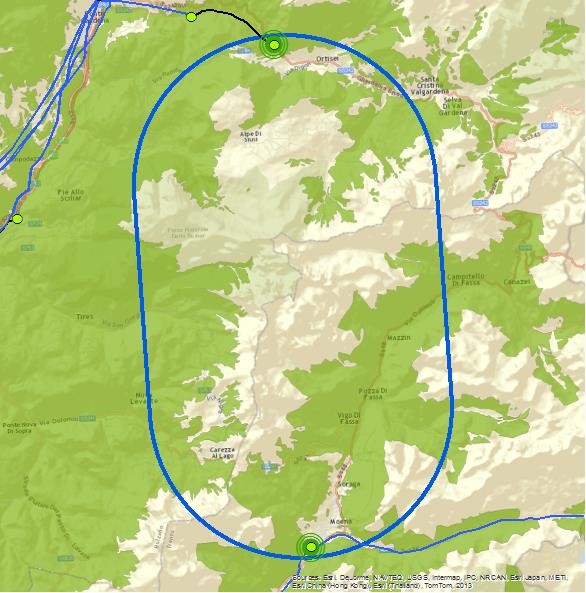

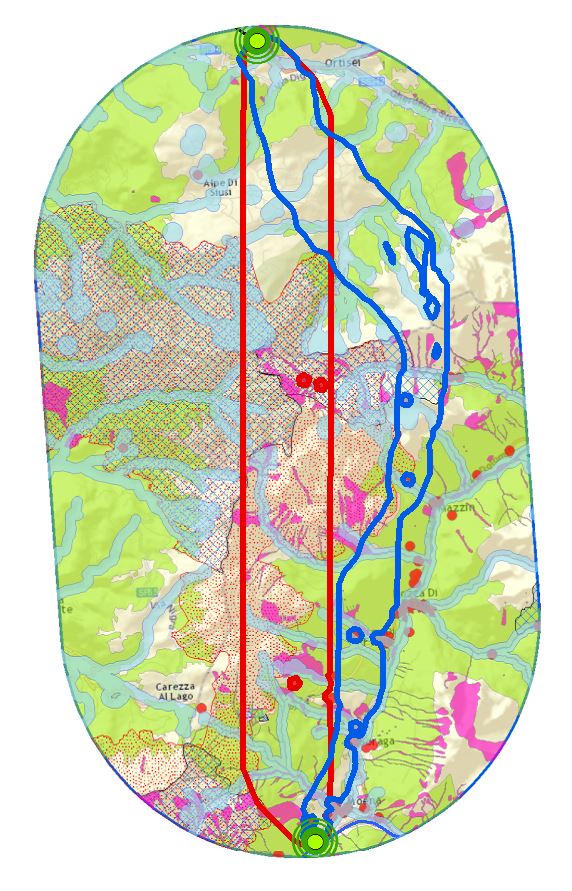

Due dei possibili corridoi estratti dalle rispettive superfici sono illustrati nella Figura 7, il corridoio delimitato in colore rosso è quello ottenuto con la metodologia originale, quello in blu con la metodologia affinata.

Oltre ai due corridoi, vengono rappresentati il parco nazionale, il sito di importanza comunitaria, la zona di protezione speciale, le fasce di rispetto dalle acque, le frane dal PAI e il sito UNESCO, che si sviluppano e si sovrappongono all’interno dell’area di studio. Si evidenzia la maggiore sensibilità ed efficienza della metodologia aggiornata, nel produrre un percorso che tendenzialmente eviti tutte le aree più critiche.

Le tabelle che seguono riportano le statistiche a livello di layer, calcolate rispettivamente in valore assoluto e in rapporto percentuale, sia sull’area totale del corridoio ottenuto con la metodologia originale (Area 1), che sull’area totale del corridoio ottenuto con la metodologia affinata (Area 2). Si evidenzia come quest’ultima riduca, in generale, il possibile interessamento di aree critiche R, in presenza di zone complesse ed articolate come quella applicata al presente caso. In particolare, l’interessamento complessivo delle zone R1 passa da 263% dell’area totale del corridoio nella metodologia originale, al 186% della metodologia aggiornata, le aree R3 invece dal 130 al 74%.

| Nome layer | Area 1 (Kmq) | Area 2 (Kmq) | Area 1 (%) | Area 2 (%) |

|---|---|---|---|---|

| R1 Galasso art. 142 lett. a, b, c (fasce di rispetto) | 13.81 | 10.56 | 24% | 28% |

| R1 Galasso art. 142 lett. f (parchi) | 8.82 | 0.06 | 15% | 0% |

| R1 Galasso art. 142 lett. g (boschi) | 19.56 | 16.59 | 34% | 44% |

| R1 PAI - frane | 5.30 | 1.64 | 9% | 4% |

| R1 SIC | 11.22 | 1.24 | 19% | 3% |

| R1 UNESCO | 26.89 | 0.97 | 46% | 3% |

| R1 Urbanizzato discontinuo | 26.89 | 37.36 | 1% | 3% |

| R1 Vincolo Paesaggistico art. 136c. 1 lett. d e art. 134c. 1 lett. c | 57.93 | 0.95 | 100% | 100% |

| R1 ZPS | 8.54 | 0.06 | 15% | 0% |

| R3 Galasso art. 142 lett. d (montagne) | 47.27 | 26.20 | 82% | 70% |

| R3 Vincolo Paesaggistico 143c.1 lett. e (aree di interesse paesaggistico) | 27.99 | 1.62 | 48% | 4% |

| A1 Assorbimento visivo | 39.77 | 22.35 | 69% | 60% |

| A2 Corridoi infrastrutturali | 0.23 | 0.19 | 0% | 1% |

| Area totale corridoio | 57.94 | 37.37 | 57.94 | 37.37 |

La superficie di costo cumulativo, non mascherato dai criteri maggiormente restrittivi, consente dunque all’algoritmo di calcolo di trovare, nella metodologia aggiornata, un’alternativa che preserva maggiormente il territorio, rispettando la presenza delle concomitanti aree di categoria R.

Gli affinamenti apportati alla procedura, quindi, rispondono alle osservazioni formulate, eliminando le criticità del sistema di criteri differenziato su più categorie, introducendo l’effetto cumulativo e garantendo che l’algoritmo tenga effettivamente in considerazione la distribuzione sul territorio di tutti i diversi vincoli ed i loro effetti sinergici.